«Поможем детям научиться слушать и слышать»

Искусство родителей не в том, чтобы искусно побеждать ребенка или удачно выруливать из трудного боя, а в том, чтобы боя и не возникало, чтобы у ребенка не сформировалась сама привычка истерить. Это называется – профилактика истерик, и главные направления здесь следующие.

Подумайте о причинах. Что стоит за сегодняшней истерикой? Только ситуативная, случайная причина – или здесь есть что-то системное, что будет повторяться? На ситуативное и случайное можно не обращать внимание: расслабьтесь и забудьте. А если, похоже, речь идет о чем-то, что может повторяться, задуматься надо серьезнее. В частности, поскольку истерика – это ошибочное поведение ребенка, подумайте о причинах ошибочного поведения.

Алгоритм – «Семь шагов».

►Шаг 1. Приучайте ребенка выполнять ваши задания, начиная с того, что ему хочется делать самому. Никита любит хлопать в ладошки. «Как Никита хлопает в ладоши? – Умница, Никита! А теперь, Никита, покажи, как гудит машина! – Замечательно!» – вы приучаете его делать то, что вы ему говорите. Он учится вас слушать.

►Шаг 2. Приучайте ребенка выполнять ваши просьбы, подкрепляя это радостью. Если вы ребенка зовете, он должен к вам приходить. А еще лучше – прибегать, и сразу. Начинайте с ситуаций, когда ребенок и так с удовольствием к вам прибежит, а вы ему то ли вкусного дадите, то ли прижмете к себе и по головке погладите, то ли хотя бы минутку поиграете с ним. Вскоре начинайте звать, но уже без вкусного. Но если позвали – он должен прийти. Сразу не идет – повторили, но добились. Обратили его внимание и попросили приходить, когда мама зовет. Не ругаться, а сказать: «Когда мама зовет, надо приходить сразу!», – и поцеловать!

►Шаг 3. Делайте свои дела, не реагируя на ребенка – в тех случаях, когда в своей правоте уверены вы сами и знаете, что вас поддержат все. Вы все торопитесь на поезд, собираете вещи. В этом случае капризы ребенка «Ну, поиграй со мной!» будут легко проигнорированы всеми, включая бабушек. Приучайте ребенка к тому, что есть дела, которые важные. Приучите ребенка к слову: «Это важно». Если вы присели перед ним и, глядя ему в глаза, держа его за плечики, спокойно и твердо говорите: «Взрослым сейчас нужно собираться, а поиграем мы с тобой попозже. Это важно!» – то скоро ребенок начнет вас понимать. Это – важно!

►Шаг 4. Требуйте минимум. Ребенок уже достаточно подрос, чтобы... Чтобы не отнимать игрушку у чужого ребенка, чтобы поднять упавшую варежку самому, чтобы положить кашу себе в рот самостоятельно... – Всегда ищите те моменты, когда ваши требования будут поддержаны всеми окружающими, чтобы даже бабушки хотя бы промолчали. Если ваших требований на ребенка многовато, он не успевает за вашими многочисленными требованиями, либо вы не имеете поддержки окружающих – свои просьбы и требования пока уберите, делайте то, что вы хотите от ребенка – сами.

►Шаг 5. Уверенно давайте задания. Пусть ребенок делает, когда ему несложно или тем более даже хочется. Позаботьтесь о том, чтобы у ребенка всегда были дела, которые ему нужно делать по вашей просьбе. У ребенка не должно затухать понимание, что у него есть задания, и он это делать должен. Убрать за собой постель, унести за собой чашку, помыть посуду, сбегать в магазин – скорее всего, вам все это проще и дешевле сделать самостоятельно, но вы – воспитатель, поэтому ваша задача удержать себя, не делать это самому и каждый раз поручать это ребенку.

►Шаг 6. Давайте трудные и самостоятельные задания. Постепенно переходите к более трудным и самостоятельным заданиям, в основном на самом позитивном фоне, с мелкими нерегулярными подкреплениями и редкими крупными.

►Шаг 7. Чтобы сделал, а потом пришел и показал (или доложил). Когда ребенок научится уже и этому, вы можете гордиться – перед вами уже взрослый человек. Вы – воспитали взрослого, ответственного человека!

Физическое воспитание в семье

«Ребенок и телефон: что смотрит ваш малыш?»

В настоящее время мы и дня себе не можем представить без телефона: звонки, постоянные переписывания в мессенджерах, оплата и перевод доступные в один клик, навигатор, карты, фото, электронная почта, социальные сети, игры и много-многое другое. Этот список можем долго продолжать. Но и наши дети, тоже уже сейчас не представляют свою жизнь без этих гаджетов. И это вполне очевидно, ведь наш мир постоянно прогрессирует. Но мы сегодня поговорим о гаджетах с точки зрения пользы и вреда, которые они наносят.

Зависимость детей от телефона, а также планшета и иных гаджетов – вполне себе распространенное явление. Вот только не каждый понимает, насколько она опасна. Давайте попробуем разобраться.

Зависимость от гаджетов представляет собой неконтролируемое использование, злоупотребление гаджетами, которое негативно влияет на психическое и физическое здоровье человека, его социальную жизнь.

Зависимость от телефона кроет в себе две группы опасностей:

- физические;

- социально-психологические.

К физическим опасностям зависимости от телефона у детей можно отнести непосредственное влияние гаджетов на растущий организм. Научно доказано, что использование различного рода технологических решений трансформирует мысленные процессы и становится причиной рассредоточенности внимания и ухудшения памяти.

Кроме того, стоит также отметить, что зависимость от телефона у детей может стать причиной минимизации общения со сверстниками и к существенному снижению физической активности, что так необходимо растущему организму.

Социально-психологическая опасность зависимости от телефона у детей кроется в сложности защиты от нежелательных контактов.

Роспотребнадзор публикует следующие рекомендации по использованию гаджетов детьми: «Для детей 3 - 5 лет время на гаджеты должно ограничиваться 1 часом в день. С 6 до 18 лет можно играть не более 2 часов в день. Детские психотерапевты считают, что многие родители дают ребенку различные девайсы уже с 2-х лет, и даже раньше. В 3-4 года такие дети предпочитают планшеты другим игрушкам».

Большое количество родителей обеспокоены вопросом вероятного возникновения зависимости от телефона и Интернета у их ребенка. Среди попыток ее предотвращения наиболее частое решение – запрет на использование гаджетов, что в корне неверно.

Чтобы пресечь появление или искоренить уже имеющуюся проблему зависимости от телефонов, планшетов и иных гаджетов у любимого ребенка, важно подходить к этому вопросу обдуманно. Зависимость от телефона, болезнь подрастающего поколения требует незамедлительного, но при этом грамотно спланированного лечения.

Чем вредит неумеренное использование смартфонов и планшетов ребенку?

- Это вредит физическому здоровью.

При длительном использовании планшета ухудшается зрение ребенка. Постоянное вглядывание в экран приводит к близорукости, а напряжение глаз – к их сухости.Длительное время нахождение в одной позе ухудшает осанку, может развиться искривление позвоночника (особенно страдает шейный отдел);

- Это влияет на отношения между ребенком и родителями.

Ученые утверждают, что в период от рождения до двух лет мозг ребенка должен увеличиться в три раза. Новые нейроны образуются быстрее, если ребенок постоянно общается с родителями, слышит их голос. Благодаря этому в головном мозге устанавливаются связи, которые в будущем помогают налаживать эмоциональные контакты с другими людьми. Когда родители дают в руки ребенка планшет, высвобождая время для других дел, неизбежно сокращается время, проведенное вместе с малышом, страдает общение между ними. Дети, которые часами сидят за гаджетами, имеют проблемы с формированием нервных связей в головном мозге. Это плохо влияет на их умении концентрироваться на другом человеке, снижает самооценку. Поэтому они могут испытывать трудности в установлении личных отношений во взрослой жизни.

- Это может вызвать зависимость.

Профессор психиатрии Гэри Смолл называет замечательное свойство технологий: они постоянно дают возможность делать и получать что-то новое в виртуальном мире. От этого очень трудно отказаться, особенно детям. Ведь это так здорово — получить результат, которого ты захочешь, одним нажатием пальца на дисплей. Малыши моментально привыкают к этому. В отличие от взрослых, они не умеют сдерживать свои импульсы и контролировать желания. Захотел – получил. Планшеты и смартфоны не учат детей самоконтролю, а, наоборот – дают возможность не ограничивать себя в своих желаниях. Это вызывает зависимость.

- Учащение детских истерик.

Планшет очень быстро превращается в любимую игрушку ребенка, с которой он не желает расставаться. Когда же вы забираете ее у него, неизбежны взрывы истерики и негодования. Малыш не может смириться с этим, и всячески демонстрирует свою ярость. Доктор Дженни Рэдески подчеркивает, что девайсы – не лучший способ успокоить и отвлечь ребенка, ведь они не предоставляют ему возможности сформировать внутренние механизмы саморегуляции.

- Ухудшение сна.

Игры на планшете и смартфоне перед сном возбуждают нервную систему малыша, приводя к трудностям засыпания, к беспокойному сну ночью. Свет, излучаемый экраном, подавляет выработку гормона мелатонин. Это приводит к смещению циркадных ритмов человека, сбивает цикл сна и бодрствования. Не разрешайте ребенку игры на планшете вечером, и особенно – перед сном. Замените их спокойными совместными играми, чтением книг.

- Трудности в учебе.

Исследования подтверждают, что дети, чрезмерно увлекающиеся девайсами, хуже учатся. У них ухудшается внимание, они не могут сосредоточиться, постоянно отвлекаются. Могут возникать проблемы с памятью, воображением, фантазией. Страдает свободный мыслительный процесс, который подменяется готовыми ответами виртуальной реальности. Ребенок не испытывает необходимости самому осмысливать события реальной жизни. От этого страдает скорость развития сенсомоторных и визуально-двигательных навыков, без которых невозможно обучение. Наконец, просто пропадает желание учиться, самому добывать знания. Снижается мотивация обучения.

- Это может вызвать психические отклонения.

Психологи остерегают, что большое количество времени, проведенное ребенком у планшета или смартфона, способствует психическим расстройствам. У детей могут возникнуть депрессии, неврозы, повышенная тревожность, отсутствие привязанности к родителям. Легкодоступная информация в Интернете, не соответствующая возрасту ребенка, может привести к психозу, нарушениям в поведении, раннему половому влечению. При общении в социальных сетях есть большая вероятность наткнуться на психически больных людей, педофилов.

- Увеличивает детскую агрессивность.

Современный мир агрессивен и жесток. Дети, которые не ограничены в пользовании гаджетами, становятся еще более агрессивными. Ведь компьютерные герои не чувствуют боли и страданий, им не надо сопереживать и сочувствовать. Огромное количество игр провоцирует детскую жестокость, уменьшают чувствительность к насилию.

- Социальная тревожность.

Чрезмерное увлечение компьютерными устройствами не дает возможность развивать умение общаться, повышать навыки коммуникации. Это приводит к тому, что дети начинают испытывать тревожность в ситуациях, требующих живого общения. Они не знают, с чего начать разговор, как поддержать беседу, вести себя в обществе других людей.

Что делать, если ребенок зависим от телефона?

Как избавиться от зависимости телефона? Можно ли избежать возникновения зависимости от телефона? Однозначного ответа на эти вопросы, конечно, нет. А вот минимизировать вероятность ее появления и наметить пути искоренения – определенно можно.

Рассмотрим наиболее действенные методы борьбы с зависимостью от телефона и Интернета у детей.

Личный пример родителей

Прежде всего важно понять, что гаджеты – неотъемлемая часть повседневной жизни современного человека. Исходя из этого, воздействие по минимизации рисков возникновения зависимости от телефона или ее искоренение должно основываться на особых принципах, среди которых – личный пример.

Досуг, детские секции

Чрезмерное увлечение гаджетами говорит о том, что ребенок находится в поиске интересного занятия, которое сможет принести пользу и подарить положительные эмоции. Альтернативой и отличным методом борьбы с зависимостью от телефона может стать посещение различного рода секций или же организация досуга, с учетом особых предпочтений и пожеланий ребенка. Так, отвлечься от гаджетов может помочь обычный конструктов, настольные игры или наборы для творчества, способные подарить массу незабываемых впечатлений.

Сделать мобильный телефон полезным

Не хочется, чтобы ребенок тратил время в пустую? Не знаете, что предпринять при зависимости от телефона? Попробуйте обратить ситуацию в лучшую сторону, сделайте так, чтобы гаджет стал полезнее.

При зависимости от телефона у детей, большее количество свободного времени тратится на посиделки в социальных сетях, изучение новостной ленты и, конечно, использование различного рода программ и приложений. Отличной возможностью сделать времяпровождение ребенка полезнее является установка обучающих программ. Отдельное внимание при этом стоит уделить играм для развития умственных способностей.

Ограничьте время использования телефона

Любое пагубное увлечение требует ограничения. Так должно происходить и с зависимостью от телефона. Чтобы ее побороть, необходимо установить временные лимиты использования гаджетов.

Как минимизировать вред от смартфона?

Минимизировать вред от смартфона можно только при условии комплексного подхода, в особенности при наличии зависимости от телефона и Интернета.

Как известно, лучшим лечением любой болезни, в частности и зависимости от телефона, является ее профилактика. Чтобы снизить вероятность возникновения привычки постоянного использования гаджетов у детей, стоит своевременно установить дозволенные границы.

Пять советов, как отучить ребенка от гаджетов:

1. Пересмотреть отношения

Первый шаг – проанализировать отношения с ребенком: сколько времени вы проводите вместе каждый день и как вы общаетесь, доверяете ли друг другу, делитесь ли своими переживаниями, просите ли советов.

При этом в компьютерных играх, в общении в социальных сетях ребенок, наоборот, чувствует себя общительным, сильным героем. Родители при этом теряют авторитет. И наступает ситуация, когда родители позвали ребенка в кино или в гости, а он говорит: "Не хочу, лучше в телефоне посижу".

2. Найти замену

Как правило, самый популярный метод у родителей – это отобрать гаджет. Если решили следовать ему, то специалист рекомендует подумать о том, что дать взамен. В борьбе с гаджетами главное оружие – это родительская мудрость.

3. Общаться вживую

Специалист рекомендует завести семейное правило: пришел домой – отключи телефон. Она приводит пример: основатель Apple Стив Джобс запрещал своим детям активно пользоваться гаджетами.

4. Быть примером

Помните фразу: «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас! Воспитывайте себя!»

5. Приучать к ответственности

Отвечая на вопрос, сколько времени ребенок может смотреть мультфильм или играть, психолог отметила, что важно учитывать возраст. Для детей до пяти лет безопасно смотреть мультфильмы в общей сложности от 5 до 15 минут в день.

Пяти-шестилетнему дошкольнику не повредят полчаса в день, проведенные перед экраном или монитором, школьникам временные границы можно расширить от часа до полутора.

Она советует в случаях нарушения договоренностей говорить ребенку, как это влияет на ваши отношения, как ранят пустые обещания, и искать варианты как это можно исправить.

И в завершении, помните, дети – самое ценное, что есть в нашей жизни. Безопасность ребенка – неотъемлемый компонент счастливой жизни родителей!

«Как правильно одевать ребенка весной?»

Рекомендаций существует великое множество. Причем все они абсолютно разные.

Наши мамы и бабушки - категорически «за», чтобы одевать ребенка потеплее в любое врем года во избежание замерзания.

Приверженцы современных методик советуют, наоборот, закалять кроху, выходя с ним на зимнюю прогулку чуть ли не в одной футболке.

Специалисты же утверждают, что одевать свое чадо нужно, исходя из собственных предпочтений в одежде - то есть, на один слой больше, чем на Вас.

Важно помнить, что кутать ребенка нельзя - он вспотеет и точно замерзнет или, не дай Бог, заболеет. Одежда не должна быть ему мала или слишком велика - так ребенок не сможет сполна насладиться прогулкой.

Малыш должен быть одет в практичные вещи, не стесняющие его движений и имеющие способность сохранять тепло и испарять влагу.

Весна радует первыми солнечными лучами, но еще достаточно ветрено и холодно, поэтому каждой маме необходимо знать, как одеть малыша для весенней прогулки, чтобы он не простудился.

Первое весеннее тепло обманчиво, и одевать ребенка на улицу в это время следует с особой тщательностью. Наша задача - избежать переохлаждения, промокших ног и не допустить излишнего потоотделения на прогулке, чтобы, раздевшись, ребенок не схватил простуду под первым сквозняком.

Сорок одежек. «Пришел марток - надевай сорок порток!»

Руководствуясь этой народной мудростью, заботливые мамы с первой весенней капелью начинают старательно кутать своего ребенка в большое количество одежды. Другие, напротив, резко облегчают экипировку. И в том и в другом случае такой подход к детской одежде на весну может привести к простудным заболеваниям. Одежек может быть гораздо меньше сорока, но вся весенняя одежда для детей должна быть теплой и обязательно дышащей. На смену шубкам и пуховикам приходят куртки с непромокаемым покрытием, утепленные синтепоном. Вязаные свитера из шерсти можно заменить на хлопчатобумажные толстовки с начесом, свитера тонкой вязки, изделия из синтетических флисовых тканей. Они позволят сохранить тепло, но в то же время избежать перегрева и избыточного потоотделения. Брюки на время весны лучше выбирать из непромокаемых тканей, хорошо поддающихся чистке. Под них до наступления настоящего тепла лучше надевать гамаши, колготки или в идеале термобелье.

Детям одинаково вредно как перегреваться, так и переохлаждаться. Количество слоев одежды зависит от температуры воздуха. Дополнительно нужно учитывать силу ветра. При одинаковой отрицательной температуре воздуха человек мерзнет тем сильнее, чем больше скорость ветра.

Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, постоянно зябнущий ребенок должен быть одет теплее, чем активный. Слишком укутанных малышей можно встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых.

Многие мамы, собираясь на прогулку, стараются одеть ребенка теплее, чем одеваются сами. Но если это прогулка, во время которой ребенок постоянно двигается, а мама за ним наблюдает, то это неправильно. Вспотевший ребенок имеет гораздо больше шансов заболеть, чем одетый по погоде. К тому же пот может вызвать у ребенка раздражение и сыпь.

Детей нужно одевать не теплее, чем одеваются взрослые, а возможно, даже легче. (Речь не идет о детях, «гуляющих» в колясках, им нужна дополнительная защита.)

Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрослые и больше двигаются.

Ноги в тепле и сухости.

Требование номер один, поскольку мокрые и замерзшие ноги чаще всего провоцируют простуды, ангины и другие неприятные заболевания. Для профилактики и предотвращения простуды подойдут специальные резиновые и нубуковые ботинки и сапожки с меховым, войлочным и синтепоновым утеплителем. Обувь - это единственный предмет одежды, с которым можно не бояться переборщить в процессе утепления.

Подошва обуви должна быть плотной, не гибкой, но податливой для амортизации при ходьбе. При абсолютно плоской подошве сложнее сохранять равновесие при ходьбе. Для нормальной осанки и правильного формирования свода стопы нужен небольшой каблучок. На первых ботиночках рекомендованная высота каблучка 5-7 мм, к двум годам - 1-1,5 см. Задник должен быть высоким, плотным и сплошным, без швов и складок. Выбирайте обувь с широким круглым носом, чтобы пальцы ног могли двигаться свободно.

«Держи ноги в тепле, а голову в холоде!»

Великий полководец Александр Васильевич Суворов вероятно, имел в виду взрослых солдат, а не детей. Но известная доля истины в его словах есть. Головной убор должен быть теплым, но не жарким. Меховые шапки можно смело отправлять в сундук: настало время вязаных и флисовых шапочек. Важно, чтобы голова ребенка не потела - иначе, сняв шапку, он может стать жертвой сквозняка и простудиться.

Тепло и дождливо

В такую погоду просто незаменимы резиновые сапоги, но помните, что в них ножки не дышат и потеют, особенно, когда тепло. Поэтому под них нужно надевать носочки с хорошей впитываемостью, например, из хлопка.

Ветрено

Сейчас на легкий свитерок нужно надеть непромокаемую и непродуваемую ветровку. Это защитит ребенка, не дав ему перегреться. Хорошо одеть легкие непромокаемые штанишки, надетые поверх обычных. Они дадут ребенку возможность покататься с горки, даже если она мокрая. После игровой площадки грязные верхние штаны можно снять и спокойно пойти дальше.

Холодно и дождливо

Под обычную одежду малыша оденьте плотно прилегающую футболку с длинным рукавом и колготы. Верхняя одежда должна быть непромокаемой и непродуваемой.

Холодно и сухо

Для такой погоды лучше воспользоваться советами о многослойности одежды. Можно одеть водолазку, свитер крупной вязки, а сверху - куртка, но не очень теплая. То же самое касается и ножек: колготки, рейтузики и брюки греют лучше, в то же время мешают меньше, чем толстые ватные штаны.

Предлагаем вашему вниманию 9 рекомендаций о том, как одеть ребенка весной:

- Не стоит сильно кутать ребенка, собираясь на весеннюю прогулку, ведь уже все-таки не зима. Ребенок, одетый в два свитера, быстро вспотеет и простудится. Гораздо важнее, чтобы одежда была непромокаемой и непродуваемой. То есть, была достаточно теплой, но не жаркой и могла защитить ребенка от дождя и ветра.

- Для детей от 4-6 лет для весенней прогулки идеально подойдет непродуваемый и непромокаемый комбинезон. Он не сползает, его легко снимать и надевать. В нем ребенку будет удобно и тепло, в такой одежде не страшен даже холодный весенний дождь.

- Если вы не хотите надевать на ребенка комбинезон, тогда лучше остановить свой выбор на послойном одеянии. Наденьте на ребенка маечку и трусики, теплый джемпер, колготки, непромокаемые штанишки, кофточку. Завершить «образ» нужно верхней одеждой и обувью.

- Шапка. Важной частью одежды ребенка для весенней прогулки является шапка. Отличным вариантом может стать шапка-труба (шапка-шлем), которая одновременно выполняет функцию шапки и шарфа. Г оловной убор для прогулки весной должен быть теплым и непромокаемый.

- Шарф. Также не стоит забывать о шарфе, особенно, если ребенок наденет обычную шапку, а не шапку-трубу. Шарф прикрывает не только горло, но и важные для иммунной системы лимфоузлы от переохлаждения. Шарф может быть любым, главное - правильно его завязать, он не должен мешать ребенку играть и бегать на прогулке. Лучше всего, научить ребенка надевать шарф под верхнюю одежду.

- Варежки. Еще один важный атрибут весеннего гардероба - варежки. Они должны быть теплыми, но тонкими. А главное - непромокаемыми. Иначе вместо согревания рук, они будут выполнять обратную функцию.

- Обувь - один из самых важных компонентов одежды для здоровья ребенка. Обувь для весенней прогулки должна быть легкой, мягкой непромокаемой, но легкие резиновые сапожки не подойдут - земля еще не прогрелась, Лучше выбрать высокие ботинки на толстой подошве, но без утеплителя, или ту же «мембранную» обувь, рассчитанную на широкий диапазон температур - от -15 до +5. Кода плюсовая температура станет привычной, можно сменить эту обувь на резиновые сапоги с «валенком» внутри (на теплой синтепоновой подкладке («сапог-вкладыш»)).

- Важной деталью наряда ребенка весной являются носочки. Они должны быть из натурального хлопка или шерсти, теплые. Ножки малыша, благодаря этому, смогут дышать, а также находиться в сухости и тепле.

- Безопасность. Старайтесь одевать ребенка в одежду ярких цветов. Это обеспечит прекрасное настроение родителям и малышу, а также позволит увидеть его на расстоянии при возникновении опасной ситуации.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ В СЕМЬЕ, ИЛИ ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Консультация для родителей по ПДД

«Безопасность детей — забота взрослых»

Проблема безопасности дорожного движения является одной из достаточно важных проблем. Увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Происходят они, к сожалению, и с участием детей дошкольного возраста. Зачастую ребенок не понимает реальной опасности, которая грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного движения без должного внимания. Вы должны помнить, что именно Вы являетесь для своего ребенка главным примером правильного и безопасного поведения на улице. Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным.

Помните! Нарушая сами правила дорожного движения, Вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям!

Учите ребенка:

- не спешить при переходе улицы;

- переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает;

- прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки.

Как малыши видят и представляют проезжую часть.

У ребенка поле зрения уже, чем у взрослого, поэтому дошкольнику трудно определить расстояние до стремительно приближающегося автомобиля. Тем более ребенок не способен вычислить скорость движения транспорта.

Дети раннего, младшего и даже среднего дошкольного возраста не воспринимают автомобиль как нечто потенциально опасное. Малыш устремляется за выкатившимся на дорогу мячом, совершенно не думая о движущихся машинах. Для ребенка главное — вернуть игрушку. Он не понимает, что попытка догнать мяч может оказаться последней. Поэтому, чем раньше начата работа по освоению детьми правил дорожного движения, тем больше вероятность спасти малышей от беды. Обо всем этом мы рассказывает мамам и папам, проводя консультацию по ПДД.

Что и как рассказывать детям о ПДД:

Во второй младшей группе малышам мы рассказывали и показывали, что такое улица, тротуар, дорога с односторонним движением. Также детей знакомили с разными видами транспорта (легковой и грузовой автомобили, автобус, троллейбус, трамвай, рассказывали о работе водителя, светофоре (красный и зеленый сигналы).

А в средней группе знакомим детей с двусторонним движением на дороге, желтым сигналом светофора, жестами регулировщика, дорожным знаком «Пешеходный переход», наземном и подземном переходами, классификацией видов транспорта (водный, воздушный, наземный). Объясняем, как передвигаться по тротуару (по правой стороне, как вести себя в общественном транспорте.

Личный пример родителей помогает усвоить ПДД:

Направляясь куда-либо с ребенком, родители:

• держат малыша за руку;

• ведя малыша по тротуару, сами находятся ближе к проезжей части, а ребенок идет рядом;

• переходят дорогу на зеленый сигнал светофора;

• на перекрестке сначала смотрят налево, потом направо, потом снова налево и только после этого, если машины далеко, выходят на проезжую часть, спокойно без суеты направляются к противоположной стороне улицы;

• не перебегают дорогу, потому что «так ближе», даже если спешат, не перелезают через заграждения;

• не догоняют уходящие автобус, троллейбус, трамвай или маршрутное такси;

• переходя дорогу после выхода из транспортного средства, автобус, троллейбус и «маршрутку» обходят сзади, а трамвай — спереди;

• не выходят на проезжую часть из-за препятствия (транспортное средство, куст, забор и т. д.);

• в темное время суток на себя и ребенка надевают светоотражающие элементы;

• проговаривают выполняемые действия, обращают внимание малыша на необходимость соблюдать правила дорожного движения.

При перевозке ребенка на автомобиле:

• ведут авто, соблюдая правила для водителей;

• детей перевозят в автокреслах;

• взрослые и дети садятся в автомобиль и выходят из него только со стороны тротуара.

При высадке из общественного транспорта взрослый выходит первым.

Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма обучения!

Цель и значение сюжетно-ролевой игры в младшем дошкольном возрасте

Игра — ведущий вид деятельности дошкольников. Многие учёные, педагоги и психологи указывают на то, что без игры невозможно полноценное формирование личности ребёнка. Дети, в дошкольном лишённые возможности играть вдоволь, свободно, по своему желанию, при поступлении в школу имеют проблемы с успеваемостью, социализацией, склонны к неврозам и агрессии.

Чтобы обеспечить ребёнку полноценное проживание всех этапов детства, необходимо удовлетворить его потребность в игре. Одной из главных задач дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) является развитие и совершенствование игровой деятельности воспитанников. Это закреплено и в примерных общеобразовательных программах, а в некоторых (например, «Истоки»), игре ребёнка в каждом возрасте посвящена отдельная глава. Это свидетельствует о признании важности игры современными учёными-педагогами и исследователями детства.

Особое место среди игр дошкольников занимают сюжетно-ролевые, то есть такие, в которых дети добровольно выполняют последовательности взаимосвязанных действий (сюжету) и берут на себя образ (роль) с определёнными обязанностями. Самостоятельная сюжетно-ролевая игра детей считается высшим проявлением игровой деятельности.

Взрослея, маленький человек стремится занять своё место в мире, всё громче заявляя о себе. Он личность, но его возможности значительно ограничены. Главная цель сюжетно-ролевой игры: устранить противоречие между возможностями и стремлениями ребёнка, дать ему побыть в роли взрослого, используя доступные действия, материалы, отношения.

Консультация для родителей "Семейные советы"

Где совет – там и свет,

Где согласье – там и счастье.

Хорошая традиция – семейный совет (собрание, на котором принимаются важные решения о каждом члене семьи. Голос ребёнка всегда учитывается и может стать решающим. Не зря говорят: «Устами младенца говорит истина». Такие встречи сближают детей и родителей.

Родители могут разрешить многие разногласия со своими детьми, вынеся проблему на повестку дня для обсуждения. Семейный совет может принимать форму ежевечернего чаепития, во время которого анализируется прошедший день, обсуждаются планы на ближайшее будущее.

Чтобы семейные советы проходили успешно, можно придерживаться следующих рекомендаций:

* Регулярно проводите собрания – один раз в неделю в удобное для всех время.

* Объявляйте повестку дня (её можно вывесить в кухне, чтобы каждый мог с ней ознакомиться и при желании дополнить.

* Всегда начинайте собрание с похвалы и выражения признательности в адрес каждого члена семьи. Используйте слова: «Мне очень нравится, что ты …» или «Я признателен тебе за то, что ты …». Приучайте детей отвечать словами благодарности на похвалу в их адрес.

* Отключайте на это время телефон, чтобы никто не смог вам помешать. Это поможет осознать детям, что такие собрания являются важным событием семьи.

* Ни в коем случае не проводите собрания за едой. Лучше в общей комнате, убрав со стола все лишние предметы и сидя расположиться так, чтобы все были обращены лицом друг к другу.

* Посмотрите семейный календарь, чтобы скоординировать распорядок дня, планируйте прогулки и обеспечьте посещение важных мероприятий.

* Рассматривайте на собрании распорядок дел на каждый день предстоящей недели. Найдите время для семейных развлечений и внесите их в календарь.

* Для успешных семейных советов иногда требуется достаточно много времени. Родителям следует воздерживаться от чтения нотаций и мелочного контроля, а дети должны быть уверены, что их выслушают и воспримут серьёзно.

* Решения должны приниматься с учётом мнения каждого участника семейного совета. Стремитесь принимать такие решения, которые будут выгодны каждому. Пусть каждый возьмёт на себя обязательство поддерживать принятое решение.

* Если кто-то пропускает собрание, то он всё равно должен выполнять принятые на нём решения.

* Приучайте детей к тому, чтобы их жалобы, претензии сопровождались собственными вариантами решения стоящей перед ними проблемы.

* Если во время собрания вы почувствуете, что оно превращается в тягостное и изнурительное занятие, завершите его и постарайтесь что-нибудь предпринять для того, чтобы восстановить в семье атмосферу близости и доверия. Все должны покидать собрание с чувством удовлетворения.

* Некоторые семьи любят заканчивать такие собрания какой-нибудь игрой или десертом. Семейные собрания должны быть одновременно приятными и полезными.

К чему ребёнка приучишь,

то от него и получишь!

«Воспитание ответственности и самостоятельности»

Наивно ожидать, что ребёнок будет до какого-то возраста послушно делать всё, что ему говорят взрослые, а потом, в один прекрасный день, вдруг станет самостоятельным, научится сам ставить перед собой цели и принимать осмысленные решения. Если мы хотим, чтобы наши дети выросли самостоятельными, то нам надо учить их не только бытовой самостоятельности, т.е. умению самостоятельно одеваться, есть, застилать кровать и выполнять несложную домашнюю работу, и не только умению самостоятельно общаться, но ещё и умению самостоятельно принимать решения и нести ответственность за последствия своих действий.

Что нужно делать для того, чтобы ребёнок учился осмысленно принимать решения и отвечать за последствия своих действий?

Прежде всего, мы должны показывать ребёнку те возможности, которые есть у него в той или иной ситуации, и давать ему право самому выбрать, как поступить. При этом обязательно стоит обсуждать с ним последствия, к которым могут привести его действия. Например: "Ты хочешь разобрать машинку? Ладно, она твоя, ты можешь делать с ней, что хочешь, но только учти, что потом она может не собраться и ты окажешься без машинки. Решай сам".

У ребёнка обязательно должна быть область жизни, где решения принимает он сам и сам несёт ответственность за последствия своих действий. Например, он сам может решать, когда он будет убираться или заниматься (но вы должны оговорить с ним крайний срок, не позже которого ему надо это сделать), как распределить на несколько дней вкусный десерт, в какой одежде ходить дома или куда пойти гулять. Конечно, его выбор не всегда окажется лучшим, и временами он будет совершать ошибки. В таких случаях необходимо обсудить с ним, почему его действие привело к плачевным результатам и как ему стоит поступать в будущем. Иначе - если мы всегда будем решать за ребёнка и лишим его права на ошибку - он не научится принимать осмысленные решения, а будет либо подчиняться окружающим, либо действовать импульсивно.

Очень полезно планировать нужные дела вместе с ребёнком. Например, если мы хотим, чтобы ребёнок выучил стихотворение, не стоит требовать от него, чтобы он отложил все свои дела и принялся учить его прямо сейчас. Будет гораздо лучше, если мы предложим: "Машенька, давай решим, когда мы с тобой будем учить стихи". Тогда ребёнок сам будет стремиться выполнить принятое решение, поскольку будет ощущать его как своё.

Ребёнок учится самостоятельно принимать решения не только в повседневной жизни, но и во время игры. Прежде всего это относится к сюжетно-ролевым играм и к играм с правилами, как настольным (игры с фишками, карты, шашки, шахматы, нарды), так и подвижным. Игра - это своеобразное пространство свободных действий, где можно опробовать самые разные варианты своего поведения. Поэтому чем чаще играет ребёнок в такие игры, тем больше его опыт самостоятельных действий и тем легче ему будет учиться действовать самостоятельно в реальной жизни.

Важную роль в приучении ребёнка быть самостоятельным играет и поддержание режима дня. Привычка к определённому режиму, включающему в себя все основные дела дня, структурирует жизнь малыша и позволяет ему к концу дошкольного возраста начать учиться планировать своё время. Если же режим дня отсутствует, то маме или бабушке приходится постоянно тратить силы на "организацию" ребёнка, постоянно "стоять над ним" и требовать, чтобы он выполнял то или иное действие.

"Чем опасна гиперопека?"

Работая в детском саду педагогом – психологом часто сталкиваюсь с тем, что дети старшего дошкольного возраста не умеют самостоятельно одеваться, обуваться, раздеваться. Плачут, если не получается выполнить какой – либо продукт деятельности, отказываются его переделать. Такое поведение наталкивает на мысль – отчего и почему так ведут себя дети? Одной из причин может быть проявление родительской гиперопеки.

Давайте подумаем, что же такое гиперопека? Это избыточная забота над ребенком, не согласованная с его возрастом. Как правило, гиперопека полностью захватывает ребенка. Заботливые родители контролируют каждый шаг ребенка - неумело складывает игрушки, медленно одевается.

Не каждый взрослый может запастись терпением и дать ребенку время, чтобы он сам оделся, завязал шнурки, убрал на место игрушки, сложил вещи. Родители готовы контролировать каждый шаг ребенка, и как им кажется из лучших побуждений.

К чему приводит подобный стиль воспитания? Дети из гиперопекающих семей часто не умеют ладить со сверстниками, с навыками самообслуживания просто беда. Такие дети, взрослея, не могут отстоять свое мнение, не могут самостоятельно принимать решения. И как следствие, гиперопекаемые дети стараются избегать трудностей. Если таких детей дразнят, они стараются меньше общаться со сверстниками. Формируется привычка постоянно уходить от трудностей, при этом ребенок оправдывает сам себя - раз он неловкий и неумелый, надо отказаться от того, что не получается.

В последствие, избегание трудностей может повлечь развитие тревожных расстройств. Может ли чувствовать себя такой ребенок полноценной личностью, если его самостоятельность пресекалась прямо в корне? Получается, что повзрослевшему ребенку, когда мамы и папы рядом не будет, не на кого будет опереться, в самом себе он опоры находить не будет. Как же будет себя вести повзрослевший ребенок? Скорее всего, замкнется в себе и будет страдать от одиночества.

Так как же быть родителям, которые хотят избежать гиперопеки, оставаясь при этом чуткими и заботливыми? Родителям не следует, даже из лучших побуждений, жить за собственного ребенка. Разбитая коленка или ссора со сверстником – это часть опыта, который делает его крепче, мудрее, устойчивее. Родители обязаны предоставить ребенку возможность его получить.

Важно ориентироваться, в каком возрасте ребенок должен обладать теми или иными навыками. Необязательно учить четырехлетку читать, но важно позволить ему самостоятельно одеваться. Ведь основная задача родителей – сделать своих детей как можно более приспособленными к жизни. Это получается тогда, когда дети самостоятельно решают посильные для них задачи.

Побуждайте детей к самостоятельному принятию решений. Предоставляйте выбор одежды - если на улице похолодало, какую кофту лучше одеть? Какой ложкой лучше есть то или иное блюдо?

Вселяйте в ребенка уверенность в себе, в собственных силах: «Ты сможешь, ты справишься, у тебя получится». Советуйтесь с ребенком в решении простых бытовых вопросов.

Родителям хорошо бы сделать собственную жизнь интересной и насыщенной. Таким образом, не будет соблазна в чрезмерной опеке над ребенком. И конечно же, родителям стоит поработать над собственной тревогой, поскольку именно она и является причиной гиперопекающего поведения.

Если родителю мир кажется враждебным и полным угроз, и каждый день не проходит без волнения о ребенке, значит надо начинать с себя. Постоянная родительская тревожность негативно влияет на внутрисемейные отношения. Как же научиться доверять своему ребенку? Необходимо победить привычку постоянно тревожиться за него.

Режим дня для ребенка

Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. Постоянное время еды, сна, прогулок, игр и занятий-то, что И.П. Павлов назвал внешним стереотипом, – обязательное условие правильного воспитания ребенка.

Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления.

Физиологической основой, определяющей характер и продолжительность деятельности, является уровень работоспособности клеток коры головного мозга, поэтому так важно не превышать предел работоспособности центральной нервной системы, а также обеспечить полное функциональное восстановление ее после работы. Степень морфофункциональной зрелости организма, определяет содержание режима дня и длительность основных его элементов, среди которых выделяют следующие:

– сон;

– пребывание на открытом воздухе (прогулки);

– воспитательная и учебная деятельность;

– игровая деятельность и занятия по собственному выбору (чтение, занятие музыкой, рисованием и другой творческой деятельностью, спорт);

– самообслуживание, помощь семье;

– приемы пищи;

– личная гигиена.

Сон обеспечивает полное функциональное восстановление всех систем организма. Физиологическая потребность во сне детей разного возраста зависит от особенности их нервной системы и состояния здоровья. В дошкольном периоде обязателен как ночной, так и дневной сон, независимо от того, посещает ребенок дошкольное образовательное учреждение, группу кратковременного пребывания или нет. Полноценный ночной сон важен и для дошкольников, и для школьников.

советуем почитать

С какими же вопросами-проблемами нам помогут разобраться книги? Пожалуй, одним из самых важных является понимание ребёнком того, что такое "хорошо" и что такое "плохо". Заглянем в типовую программу воспитания и обучения детей дошкольного возраста, посмотрим, что рекомендуют почитать авторы для формирования морально-этических ориентиров у нашего малыша?

Часто при чтении книги малыш отождествляет себя с одним из героев и, разделяя его радости и переживания, постепенно начинает заботиться о других. Не забывайте после завершения чтения произведения обсудить прочитанное с ребёнком. Задайте вопросы по содержанию текста. Узнайте, что больше всего понравилось или наоборот огорчило кроху. Провоцируйте ребёнка на самостоятельные высказывания-рассуждения. "А если бы ты был на месте главного героя, то, как бы поступил в такой ситуации?"

Учить ребёнка сочувствию, сопереживанию, эмоциональному реагированию на различные ситуации призваны помочь следующие произведения:

Русский фольклор

Сказки. "Волк и козлята", обр. А.Н. Толстого; "Гуси-лебеди".

Фольклор народов мира

Сказки. "Лесной Мишка и проказница Мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; "Петух и лиса", шотл., пер. М. Клягиной-Кондратьевой.

Произведения поэтов и писателей России

Поэзия. Н. Заболоцкий. "Как мыши с котом воевали"; К. Чуковский. "Путаница", "Чудо-дерево", "Краденое солнце", "Айболит".

Проза. К. Ушинский. "Петушок с семьей"; К. Чуковский. "Так и не так".

Осторожнее родитель!!!

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период!

Во-первых: ежедневно напоминайте своему ребенку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит по дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить:

1. без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь с взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара;

2. ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;

3. переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились;

4. проезжая часть предназначена только для транспортных средств;

5. движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;

6. в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо предметы.

Во-вторых: при выезде на природу имейте в виду, что:

1. при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном;

2. детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;

3. за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;

4. во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с берега;

5. решительно пресекать шалости детей на воде.

В-третьих: постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасности на улице и дома.

Ежедневно повторяйте ребёнку:

— Не уходи далеко от своего дома, двора.

— Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.

— Не гуляй до темноты.

— Обходи компании незнакомых подростков.

— Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.

— Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).

— Не открывай дверь людям, которых не знаешь.

— Не садись в чужую машину.

— На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от них туда, где есть люди.

— Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.

— В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, убегай.

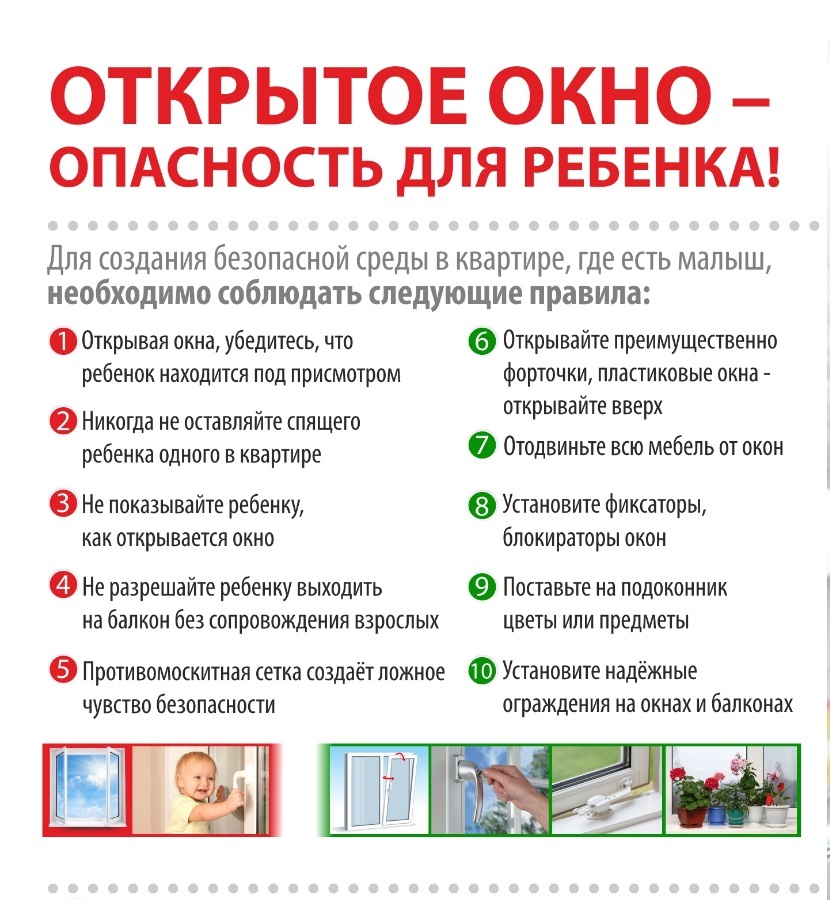

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома:

— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

— не оставляйте ребёнка одного в квартире;

— заблокируйте доступ к розеткам;

— избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.

Помните!Ребенок берёт пример с вас - родителей! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома.

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев!

Как справится с кризисом 3 лет и что делать родителям?

Каждый человек в течении всей своей жизни проходит кризисы. Они нужны для развития психики и получения новых навыков. Так в три года ребенок осознает свое "Я" и понимает: он отдельная личность. Поэтому он начинает яростно отстаивать право на собственное мнение. Это проявляется в строптивости, негативизме, упрямстве.

Особенности проявления

Иногда родители замечают странные перемены в поведении ребенка. Например, вы всегда ходили одной дорогой и дошкольник не протестовал. А тут вдруг заявил, что хотел пойти иначе и начинает плакать. При этом вы не пройти поменять дорогу, но уже прошли достаточно и возвращаться нельзя.

Или ребенок начинает требовать определенных действий от родителей. А если те отказываются — плачет и топает ногами. Еще дошкольник может резко перемениться: вчера он выполнял небольшие поручения, сегодня — категорично отказывается.

Все это проявления кризиса трех лет. Демонстративное поведение и истерики возникают из-за того, что ребенок хочет показать свою самостоятельно, на сам еще не может это нормально выражать. Из-за внутреннего конфликта появляются противоречивые эмоции.

Что делать родителям?

Кризис трех лет — это нормальный этап в жизни каждого ребенка. Поэтому наберитесь терпения и просто переждите его. Если дошкольник ведет себя вызывающе, то не заостряйте внимание и не пытайтесь его переспорить. В тоже время вседозволенность недопустима.

Лучше всего переключить внимание ребенка. Например, предложить пойти в определенное место или почитать книжку. В случае пика истерики — просто подождите и дайте дошкольнику выплакаться. Если это происходит на публике (например, в магазине), то отведите ребенка в безлюдное место.

Старайтесь не задавать вопросы, которые подразумевают категоричный выбор. Давайте ребенку право выбора. Например, спросите его куда он хочет пойти гулять или что именно он наденет из одежды.

Помните, что для дошкольника — кризис тяжелое испытание. Он переживает целую гамму эмоций, каждая по-своему особенна. Поэтому не вините ребенка в "не таком поведении" и не сравнивайте его с другими детьми. Иначе вы только усилите негативные эмоции дошкольников.

Полезные советы для родителей

- хвалите ребенка за правильное поведение;

- поощряйте самостоятельность;

- не стыдите за негативные эмоции;

- делитесь достижениями ребенка с окружающими.

Кризис трех лет — это еще проверка границ допустимого. Ребенок испытывает родителей на прочность и узнает, что именно он может делать. Поэтому придерживайтесь одной воспитательной политики. Донесите ее до бабушек, дедушек и других родственников.

Если вы чувствуете, что терпение вас покидает, то закройте глаза и медленно считайте до 10. После этого говорите. Первый накал раздражения спадет и вы сможете воздействовать на ребенка.

Кризис трех лет не единственный и они еще будут в дальнейшей жизни дошкольника. Поэтому учитесь правильно реагировать на изменения. Не забывайте проявлять терпение

Советуем почитать

Поэзия.А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане.»);

М. Лермонтов. «Спи, младенец.» (из стихотворения «Казачья колыбельная»);

3. Александрова. «Прятки»;

А.Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»); «Кто как кричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»;

Б. Заходер. «Ежик»;

Возрастные особенности детей 2-3 лет

В этом возрасте малыш ещё не может управлять собой по собственному желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно развивается речь ребенка.

В этом возрасте вашему ребенку важно:

- Много развиваться, потому что через движение он развивает и познает своё тело, а также осваивает окружающее пространство.

- Осваивать мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием мозга и речи.

- Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии контакта ребёнка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых слов, всегда меньше, чем количество понимаемых.

- Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия.

- Продолжать выстраивать отношения с взрослыми. Ребёнок в этом возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока ещё не представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе».

- Получать помощь взрослого в том момент, когда у него что-то не получается, поскольку ребенок в 2-3 года может реагировать на неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи.

- Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания обладают одинаковой силой; в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу.

- То, что происходит прямо сейчас. Ребёнок эмоционально реагирует лишь на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ему ещё не скоро подарят.

Вам как его родителям важно:

- Понимать, что энергичный и активный ребенок – это естественно, хотя временами утомительно. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому и по возможности организовывать безопасное пространство, в котором малыш мог бы беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. Будет прекрасно, если именно вы, хотя бы иногда будете его партнерам по игре.

- Предоставить ребёнку возможность играть с мелкими материалом: пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и другими различными по ощущениям предметами. Обязательно под присмотром взрослого!

- Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать то, что он видел или, в чем принимал участие. Полезны периодические контакты с малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребёнок вынужден старательнее произносить то, что мама обычно понимала с полуслова.

- Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать предметы один в другой, разбирать на части, перекладывать их, осваивая начальные этапы анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего нуждается в компании матери или любящих его взрослых, поскольку ему нужны совместность и доброжелательное сотрудничество.

- Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности понимать его эмоциональное состояние и насущные потребности, поскольку в этом возрасте ребёнок навсегда способен их четко сформулировать и заявить.

- Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать малыша возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская тревога не должна замещать возможности развития для вашего ребёнка, которое происходит в этом возрасте через восприятие, а значит, через постоянное исследование нового.

- Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие времени. Для него существует только настоящее. И ваши попытки апеллировать даже к ближайшему будущему им совершенно не воспринимаются.

- Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребёнка в случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребёнка не получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны. Если эффект не очень силен, его можно проигнорировать, в случае сильного расстройства ребёнка следует утешить или переключить его внимание.

Эти стихи можно учить, показывая театр, наподобие как с пальчиковыми играми. Учить стихи, играя, намного интереснее и для мам и для малышей!

Водичка, водичка,

Умой моё личико,

Чтобы глазки блестели,

Чтобы щёчки краснели,

Чтоб смеялся роток,

Чтоб кусался зубок.

К нам домой пришла лягушка,

Разбросала все игрушки,

Оглядела кавардак

И сказала тихо: «Квак!».

Я мышонок, пи-пи-пи!

Кошка Мурка, крепче спи!

В норку для ночного пира

Я несу кусочек сыра.

Шла коза по мостику

И виляла хвостиком.

Зацепилась за перила,

Прямо в речку угодила.

«Ме-ме-ме!»

Серый зайка, прыг-прыг-прыг,

Отвечай-ка напрямик,

Где ты лето целое

Прячешь шубку белую?

Из кладовки, из потёмок

Вышел заспанный котёнок:

— Ну, теперь давайте приз!

Кто тут крикнул: «Кис-кис-кис!»?

Эй, лягушки на болоте,

Что за песню вы поёте?

«Ква-ква-ква» и «ква-ква-ква» —

Непонятные слова.

Был ужасно он упрямый.

Не хотел он кушать ложкой.

Язычком лакал из плошки

советуем почитать

Песенки, потешки: «Наши уточки с утра...»; «Пошёл котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, вёдрышко...».

Сказки: «Козлятки и волк», обр. К Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь» обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского; «Ой, ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России: Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кораблик» (из цикла «Игрушки»); А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; «Кто как кричит»; В, Берестов «Большая кукла», «Котёнок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; Г. Сапгир «Кошка». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Три медведя», «Был у Пети и Миши конь...»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляночка».

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.